| Il forte di Cogozzo, la Porta, la fossa del Castello, il mercato: cenni e origini storiche |

pubblicate da “Il Corriere dell’Adda” nell’anno 1903

Devo all’amicizia e cortesia dello storico Angelo Stroppa il ricupero di questi testi pubblicati all’inizio del 1900 dal bisettimanale lodigiano “Il Corriere dell’Adda” .

Autore degli scritti Giovanni Pedrazzini Sobacchi (28.9.1881 - 1.6.1932), da considerarsi il primo storico santangiolino che si è occupato di ricostruire la storia del nostro paese. Il suo primo scritto in età giovanile risale al 1897, culminato con il lungo saggio dedicato a Sant’Angelo pubblicato a puntate sull’«Archivio Storico Lodigiano» fra il 1921 e il 1931, saggi raccolti in un volume unico a cura di Angelo Montenegro, con il titolo «Sant’Angelo Lodigiano ed il suo Mandamento nella Storia e nell’Arte (e altri scritti)», dalla “Associazione Società della Porta - Il Ponte”, volume a cui rimandiamo i lettori per una migliore conoscenza di Giovanni Pedrazzini Sobacchi e per apprezzare appieno le vicende storiche narrate nell’opera.

Antonio Saletta

Non credo di annoiare i miei concittadini coll’intraprendere in queste colonne una serie di memorie storiche su Sant’Angelo inquantoché, per la maggioranza dei barasini nulla e ben poco si conosce sul perché di certi nomi e sul passato storico della nostra borgata.

Per oggi intratterrò i benevoli lettori con una dissertazione in riguardo perché chiamasi ancora «Cogüs» la estremità del paese verso la strada provinciale per Pavia. Sarebbe logico credere che «Cogüs» si chiamasse quella località per esprimere «Capo Aguzzo»; infatti, in quel punto Sant’Angelo si restringe sino a presentare alla campagna un’estremità di case degradanti a punta. Invece da taluni storici e da altri che di storia si dilettarono e si dilettano venne sostenuta un’opinione non certo senza fondamento che in quella località o ben poco lungi si ergesse il forte di Cogozzo o Cogrosso.

Il nome di Cogozzo apparteneva ad un castello formidabile che sorgeva assai prima del Mille vicinissimo a Sant’Angelo al punto da confondersi poi, allargandosi la nostra borgata, con Sant’Angelo stesso. Infatti si fa parola del castello di Cogozzo, secondo gli storici milanesi Corio e il Giulini nel 1193, anno in cui essendo in guerra i milanesi coi pavesi e lodigiani uniti, questi ultimi il giorno 16 di giugno approfittando che un contingente di milanesi guerreggiavano contro i bergamaschi vennero a porre assedio a Cogozzo, ma trovatavi una forte guarnigione vennero con gravi danni respinti.

Di Cogozzo si riparla il 24 di dicembre dello stesso anno in un trattato di pace tra lodigiani e milanesi, questi ultimi rimanendo padroni assoluti di San Colombano, Valera, Sant’Angelo, Cogozzo, Graffignana, ecc., nonché delle acque del Lambro e diritti di navigazione, acque e diritti che furono sempre pretesto per lotte sanguinose. Si parla di Cogozzo nel 1199 ed il 1° maggio 1210. L’ultimo accenno a Cogozzo l’abbiamo nel 1261, anno in cui questo castello e villaggio dovettero pagare, perché possessori di una chiesa, una taglia al nunzio pontificio notaio Guala. Dippoi tutto si perde nell’oscurità.

Certamente il castello cadde e il villaggio si unì a Sant’Angelo. Ciò che può a buon diritto contribuire a far credere che Cogozzo sorgesse nella località Cogüs è la conformazione del terreno assai atta a fortilizi nonché gli avanzi di antichità trovati quivi, avanzi certamente di un’epoca anteriore al convento dei Padri Agostiniani che sorse più tardi per volontà di Filippo Maria Visconti duca di Milano che adempiva con ciò ad un voto espresso dal proprio genitore Gian Galeazzo Visconti,

La villa attuale di Santa Maria al «Cogüs» venne eretta nel diciannovesimo secolo, e dai conti Bolognini, al marchese Fossati pervenne al dott. Francesco Cortese, dalla vedova del quale, signora Virginia Sala, virtuoso esempio di carità, è ancora abitata.

Giovanni Pedrazzini Sobacchi

27 novembre 1903

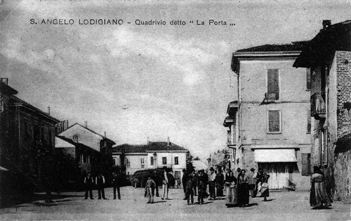

Io credo che innumerevoli secoli passeranno sopra migliaia di generazioni prima che il quadrivio formato, da un lato dalle Vie Umberto I e Sant’Antonio (oggi Via Mazzini, ndr) e dall’altro dal lungo piazzale rettangolare della fiera (oggi Viale dei Partigiani, ndr) si chiami altrimenti che «La Porta». Il motivo pel quale si dà questo nome a tale località è evidente più che mai: ivi si apriva la maggior porta a saracinesca e ponte levatoio della gran piazza d’armi quadrata e fortificata del nostro castello.

In detta piazza d’armi doveva essere certamente compresa la chiesa, non precisamente l’attuale, ma un’altra, dedicata a Santa Maria, distrutta nel XIV secolo da un incendio. Fu appunto pel grave caso occorso alla vecchia chiesa che nel ricostruirne una nuova, non sull’area della vecchia, ma poco discosto, venne ribattezzata col nome di Sant’Antonio.

La necessità venuta ai borghigiani di costruirsi chiese sussidiarie a San Rocco e a San Bartolomeo, credo, venne dal potere assoluto che i feudatari del borgo esercitavano sulla chiesa posta all’ombra del vecchio e imponente castello.

Il nostro castello però era, o doveva essere, assai diverso prima del Mille. Attorniato da una gran fossa, che riceveva acqua dal Lambro Morto nei pressi del Molino, faceva darsena nella località «Giardinone» e proseguiva rasente le mura per tutto il tratto dal «Giardinone» stesso al «Torrino» e andava a cadere nuovamente nel Lambro nella località «La Guattera» fiancheggiando la ripa fortificata che sostiene ora il collegio del Sacro Cuore (oggi Oratorio femminile, ndr) e che è volgarmente ancora chiamata «bastione».

Detto quadrilatero, attorniato per tre quarti da questa fossa e per un quarto dal Lambro, doveva essere certamente formidabile ed inespugnabile. Le acque furono, non si sa per quali vicissitudini, ritirate dalle fosse nell’epoca succennata, e lo scavo in parte riempito e le porte aperte. «La Porta» divenne quindi un libero passaggio.

Infatti Federico Barbarossa vi passava liberamente nei suoi ripetuti viaggi Lodi-Pavia e nel 1199 i milanesi passarono da Sant’Angelo andando a Casalpusterlengo e Fombio in aiuto ai piacentini, e nelle notizie storiche dei secoli XI, XII e XIII già si parla di Sant’Angelo come di un borgo ragguardevole anche commercialmente, posto com’era e com’è a cavaliere sulle strade diagonali da Lodi a Pavia e da Milano a Chignolo.

Tenevasi già nel XIII secolo un mercato settimanale e nel 1525 Paolo Giovio descrivendo la vita del marchese di Pescara, che si battè in febbraio di quell’anno sotto le nostre mura a capo di un contingente numeroso di soldati dal suo signore Carlo V contro una guarnigione di mercenari francesi comandati dal duca Pirro Gonzaga dice che Sant’Angelo era «un grosso borgo abbondante in tutte le cose et celebre per un frequentatissimo mercato».

E Jacopo Gabiano (poeta lodigiano del XVI secolo, ndr) nella sua “Laudade” dedica a Sant’Angelo queste rime:

«Dal Ticin non lunge

Presso al Lambro

Sant’Angelo apparisce

Chiaro pe’ suoi mercati

Oh! Come in folla

Dalle vicine terre i gai villani

Traggono allor che lieto riede

Il desiato dì sacro a Mercurio».

E soggiunge:

«Qui gli “Attendolo” imperano».

Gli Attendolo Bolognini Sforza discendono da un capitano di ventura Matteo Scannagatti detto “Bolognino” perché bolognese, investito per meriti propri speciali dal duca Francesco Sforza il 24 aprile 1452 del castello e dei beni e diritti feudali di Sant’Angelo, nonché la libertà di aggiungere al nome Bolognino quello di Attendolo Sforza, il primo, nome di famiglia del duca Francesco, il secondo del duca stesso acquistatosi per i suoi atti di straordinaria temerarietà.

Giovanni Pedrazzini Sobacchi

15 dicembre 1903

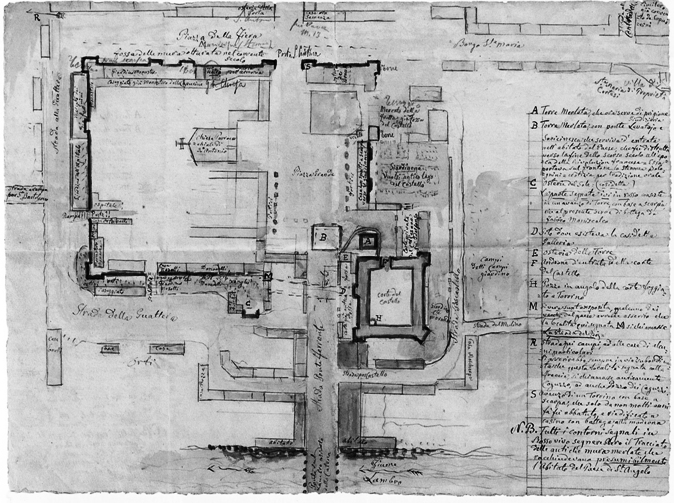

A lato, un disegno ottocentesco dell’Archivio Storico di Lodi che ricostruisce il borgo medievale di Sant’Angelo con il castello, il quadrilatero della cinta muraria e l’indicazione della porta di accesso denominata “Porta di S. Cristina”.

|