Sul sito storiadisantangelo.it ho pubblicato un mio approfondimento riguardante i confini di Villanterio con Sant’Angelo (XIII secolo) basato sul libro “Storia di Villanterio” Vol. I di Guido Zanaboni. Non appesantisco l’esposizione con riferimenti bibliografici: chi è interessato li trova sul sito.

Ho rinvenuto moltissime notizie riguardanti Sant’Angelo: il confine settentrionale del territorio comunale disegnato da una antica strada per Lodi, i confini occidentali Graminello, la “rossa” e Montebuono; li potremo approfondire in futuro.

L’argomento emerso dalla lettura del libro di Guido Zanaboni, e che mi ha fatto sobbalzare, è il ponte di Santa Maria di Sant’Angelo! Il ponte viene citato più volte nei documenti originali che l’Autore ha consultato di persona, conservati nella biblioteca di Villanterio.

Nel 1208 ne parlano molti testimoni che hanno deposto per una causa tra il monastero di San Pietro in Ciel d’oro di Pavia e i Signori di Villanterio, i De Villa. Vengono specificati i diritti sulle acque del Lambro spettanti ai Signori di Villanterio: “da questo ponte (ponte sul Lambro Meridionale in località Monte nei pressi di Bolognola) si scende fino al suddetto ponte di Santa Maria di Sant’Angelo”. E successivamente viene ribadito: “seguendo l’acqua (del Lambro Meridionale) e le rive fino al ponte della pieve di Santa Maria di Sant’Angelo”.

I diritti delle acque e di pesca spettavano ai

signori di Villanterio sino all’interno del territorio

della curia di Sant’Angelo ... sino al

ponte della pieve di Santa Maria di Sant’Angelo.

I diritti dei De Villa sulle acque del Lambro Meridionale vengono ripetuti nel libro: “Il signor Facio di Villanterio a nome dell’abate

del Monastero di San Pietro in Ciel D’Oro dà

in affitto a Boiano Capurio il diritto di pesca

nel Lambro dalla chiusa del Gramine fino alla

chiesa di S. Maria di Sant’Angelo (usque ad

Sanctam Mariam de Sancto Angelo)”

I diritti delle acque del Lambro Meridionale

erano importanti e così vengono elencati:

acqua, letto, ed entrambe le rive, e ogni diritto

di tenervi mulini ed accedervi per macinare,

pescare e catturare uccelli e volatili,

con ogni onore e giurisdizione.

I diritti acque, i mulini ed i diritti di pesca erano molto importanti economicamente, ma rappresentavano anche potere e reputazione, tanto è vero che i de Villa dichiaravano di esserne stati investiti da Ottone imperatore. Nei diritti del Lambro Meridionale non sono mai menzionati i diritti di navigazione, probabilmente il Lambro Meridionale non era navigabile se non a livello locale; né vengono menzionati i diritti di cavatura (sabbia e pietre). Tuttavia la voce “entrambe le rive” potrebbe stare a significare i diritti di navigazione e di cava. Le rive infatti, in presenza di cause o dissidi, dovevano essere identificate e misurate e ne andava pagato il relativo prezzo! Le rive d’acqua si misuravano in 9 piedi (tre metri scarsi).

In ogni caso il punto più importante che emerge dalla testimonianza è l’esistenza del Ponte della pieve di Santa Maria di Sant’Angelo o Ponte di Santa Maria!

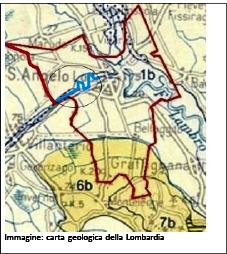

Dove era situato il ponte della pieve di Santa Maria di Sant’Angelo? Cosa possiamo dire di certo in merito a questo ponte? Ovviamente era posto sul Lambro Meridionale.

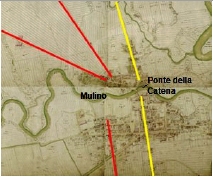

Non era il ponte della Catena (quello che collega oggi piazza Vittorio Emanule II con la Piazza), che non era certamente ubicato nella pieve di Santa Maria. Il ponte di Santa Maria era più ad ovest rispetto al ponte della Catena. Il Ponte di Santa Maria, la chiesa di Santa Maria e Santa Maria erano ubicati nello stesso luogo, tant’è che i diritti sulle acque arrivano indifferentemente a S.Maria o al Ponte di S.Maria. Il ponte era asservito alla pieve di Santa Maria di S.Angelo.

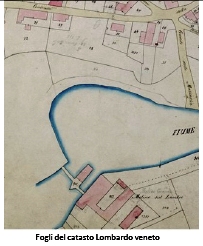

Non dovrebbe avere nulla a che fare con la ponticella che portava alla cascina Boffalora (in prossimità al roggino della Branduzza). Non ha nulla a che fare con l’acquedotto in mattoni su cui transita la roggia Bolognina, edificato nel 1595. Di questo ponte, apparentemente, non vi sono tracce sui fogli del catasto teresiano del 1720. Cosa possiamo ipotizzare in merito?

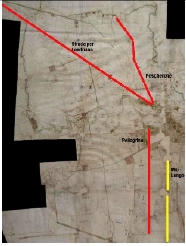

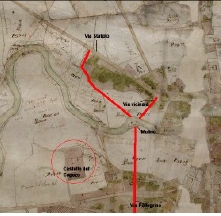

Nel Medioevo non era frequente imbattersi in ponti e, quando c’erano, vi puntavano le strade. Le strade che puntano alle sponde del Lambro Meridionale ci offrono delle chiare indicazioni; alcune vie puntano più ad ovest dell’attuale ponte della Catena, ad esempio: la strada proveniente da Landriano: contrada della Massaglia; la strada del Pescherone proviene da nord e si collega alla contrada della Massaglia al Vicinale.

Ma soprattutto la contrada del Pellegrino punta dritta al Lambro Meridionale molto più ad ovest del ponte della catena, tagliando perpendicolarmente la via Costa.

+++

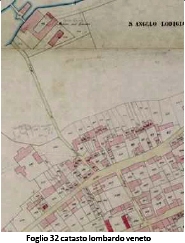

La contrada del Pellegrino e la Via Costa costituiscono le zone più antiche del Borgo Santa Maria. Ci sono d’aiuto le carte catastali teresiane che evidenziano chiaramente come il prolungamento della contrada del Pellegrino verso il Lambro porta al Mulino, e quindi all’attuale diga, probabilmente realizzata nel punto più favorevole per l’attraversamento del fiume e dove una volta era forse più semplice costruire un ponte.

È molto significativa l’esistenza della contrada del Pellegrino che, nell’antichità, era usualmente una via di grande percorrenza, e solitamente vi si trovavano un’osteria e adeguati servizi per i viandanti, ad esempio il cambio per i cavalli.

Perché oggi la contrada del Pellegrino finisce nel nulla, sia a nord che a sud? Perché non è diretta verso est-ovest, lungo il percorso Lodi-Pavia? È possibile che nel 1208 puntasse a nord verso Milano e, a sud, verso Monteleone/S.Cristina e Corteolona. Probabilmente nel corso del Trecento il ponte di Santa Maria venne abbandonato a favore del ponte della Catena.

Nelle carte del 1720, nel luogo dove ipotizzo vi fosse il ponte di Santa Maria, viene rappresentato solo un isolotto, mentre nel 1865 viene evidenziato il Mulino; senz’altro, già dal 1591, in quel punto, esisteva un mulino (mulino grande), probabilmente di origine più antica.

+++

Analizzando tutte le carte a nostra disposizione riusciamo a scovare anche nella sponda settentrionale due vie che avrebbero potuto condurre al mulino e quindi al ponte di Santa Maria: via Vicinale e l’attuale via Statuto, alla fine dell’abitato.

Nei pressi della pieve di S.Maria, e quindi del ponte, esisteva il castello del Cogozzo (dove poi venne edificato il monastero degli agostiniani di S.Maria). Si confermerebbe il binomio castello/ponte: il castello del Cogozzo era stato edificato per controllare e, probabilmente, gestire il passaggio di una importante via che arrivava da e portava a Milano. Nei secoli successivi, cambiando l’ubicazione del ponte si cambiò anche l’ubicazione del castello (o viceversa).

Sembrerebbe che il Lambro Meridionale abbia divorato entrambe le sponde che portavano al ponte cancellandone ogni traccia.

Sono molte le vie che, dall’attuale via Statuto (in precedenza, “Contrada della Massaglia”) scendono a sud ma risultano troncate dal rivone che protegge le abitazioni dal Lambro. È presumibile che portassero al Lambro che poi ne ha inghiottito la parte estrema. È pur vero che le strade probabilmente portavano al Lambro e al guado della Massaglia, non necessariamente dovevano essere ciò che rimaneva delle strade che portavano al ponte di S. Maria.

Disponiamo di una ulteriore fonte. Una foto dal campanile, di inizio secolo, inquadra il castello e, in sottofondo, compaiono il Mulino, Via Statuto e la Massaia. Probabilmente la foto è stata scattata in inverno, quando la vegetazione scompare e le innumerevoli piante sono prive di foglie. Un vero colpo di fortuna! Si intravede una linea: potrebbe rappresentare una strada che, in sponda sinistra, collegava il Vicinale al Mulino. Si riescono a scovare anche due strade che da via Statuto portano al Lambro.

Si notano anche due fabbricati, non piccoli, staccati da via Statuto e posti sulla sponda sinistra del Lambro, lungo una delle strade che collegano via Statuto al Mulino… quella sponda aveva avuto un certo interesse in passato.

L’immagine de “El taquén del Sant’Angel 2025” è più eloquente e mostra il complesso del mulino sul Lambro Meridionale: i fabbricati sono presenti su entrambe le sponde del Lambro Meridionale che, ovviamente, era attraversato.

Osservazioni

Il ponte di Santa Maria era senz’altro ad occidente dell’attuale ponte della “Catena”. Guardando attentamente i fogli del catasto teresiano si rinviene una rete viaria antica, poi dismessa, ad occidente dell’attuale; sarebbe interessante approfondire questo argomento.

A mio parere, solo nel Trecento, con la costruzione del ricetto, ad opera dei Visconti, il ponte principale è divenuto quello della Catena e la rete viaria principale è stata trasferita più ad oriente, “in piasa”.

Catasto teresiano, mappe arrotolate

Catasto teresiano, fogli piani

Catasto teresiano